В деревне Заречье, что затерялась среди уральских лесов, старуху Марфу не жаловали. Она и сама людей избегала, и «избегала» — это ещё мягко сказано. Говорили, будто ненавидит она всех вокруг, и в этом сельчане сходились единодушно. Здоровьем Марфа могла потягаться с медведицей: кряжистая, дородная, чуть ли не в сажень ростом, она заставляла мужиков задирать подбородки, чтобы взглянуть ей в лицо. Но лица этого никто не искал — на приветствия она откликалась лишь невнятным бурчаньем, проходя мимо, глядя куда-то поверх голов. Или, вернее, не глядя вовсе — рослая была, как сосна.

Жила Марфа в избе на отшибе, в доме, который, по словам старожилов, сложил ещё её дед. Двор окружал частокол такой высоты, что заглянуть за него осмеливались редкие смельчаки. Старуха была крута на расправу. Как-то тёплым вечером местные подгулявшие парубки из любопытства полезли на забор — посмотреть, как живёт эта затворница. Марфа, завидев их в окошко, вышла на крыльцо с дедовским обрезом и, не говоря ни слова, пальнула в воздух. С той поры к её усадьбе даже собаки не подходили.

Хозяйство у Марфы было крепкое: куры, гуси, козы да пара кроликов. Сельчане перешёптывались: «Зачем ей столько? Пенсии хватало бы, а она всё копит». Птицу и кроликов Марфа била сама, возила на базар в уездный город, где всё распродавала за день. Деньги прятала за пазуху и возвращалась в свою крепость. Из козьего молока делала сыр по старинному способу — дорогой, но, поговаривали, в губернии у неё были постоянные купцы. Птица — ухоженная, кролики — откормленные, яйца — крупные, всё без обвеса. Цену Марфа не сбивала, но товар разбирали быстро.

Когда в селе заговаривали о ней, старожилы вспоминали: Марфа всегда была угрюмой. Мать её померла, когда девочка ещё на четвереньках ползала. Остались они с отцом — таким же могучим и нелюдимым. Через пару лет он привёл в дом мачеху из соседней волости, но та, прожив месяц, сбежала с узелком на станцию. Шептались, будто из-за Марфы не прижилась. Так и жили отец с дочкой вдвоём. Когда Марфа подросла, отец ушёл на заработки в город и пропал. Убили ли его, сгинул ли где — никто не ведал. Марфа осталась одна. Навеки.

Замуж она не пошла. «Кто такую выдержит?» — судачили бабы. Годы текли, люди умирали, рождались новые, а Марфа будто застыла во времени. Даже седина её не брала — голову всегда повязывала платком, из-под которого виднелись лишь тяжёлая челюсть, орлиный нос да густые чёрные брови, будто вырубленные топором.

Как-то морозной ночью у соседей, Петуховых, загорелась изба. Марфа, не говоря ни слова, явилась с багром и, пока пожарные добирались, рука об руку с хозяевами тушила пламя. Она так умело раскидывала горящие брёвна, что избу потом сложили почти из старого леса — мало что успело сгореть. Соседи пытались благодарить, но Марфа лишь хмыкнула и ушла, не оглянувшись.

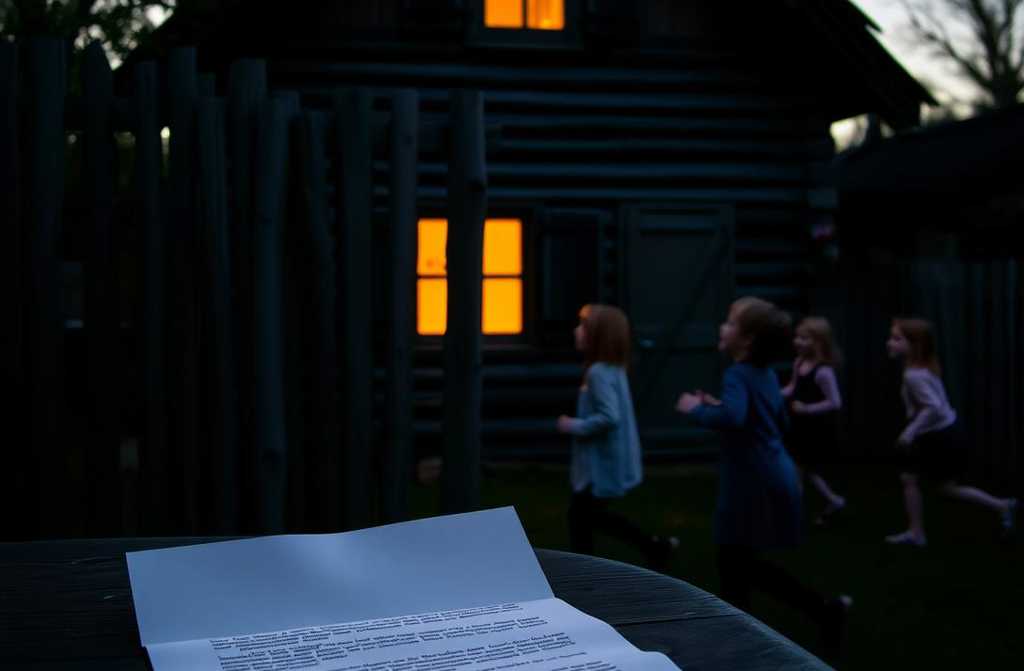

Когда Марфа скончалась, в деревню из уезда приехала заведующая приютом №3, Анна Ильинична, с двумя няньками и десятком ребятишек. Сельчане, больше из любопытства, чем из почтения, толпой повалили к её усадьбе. Там их встретил образцовый порядок: курятник, клетки для кроликов, сарай для коз — всё как в столичных журналах. В избе — чистота, но пустота. Стол, лавка, железная кровать с провисшей сеткой, пошатнувшийся буфет с одной треснутой тарелкой, ложкой, ножом и кружкой без ушка. У печи — гладкая от времени скамья, а на полатях — аккуратно сложенная одежда. И всё.

На столе лежал конверт, подписанный твёрдой рукой: «Анне Ильиничне Волковой от Марфы Семёновны Бобылёвой». Заведующая вскрыла конверт и прочла листок, вырванный из тетради. Позже она рассказывала: двадцать лет Марфа ежемесячно отсылала приюту деньги — немалые, они сильно выручали. В записке значилось: «Избу, хозяйство и всё добро завещаю приюту №3. Дети виноватыми не бывают».

Сельчане молчали, глядя на пустую избу. Кто-то вспомнил, как Марфа, ещё девкой, сидела на берегу реки, глядя на воду, будто ждала кого-то. Кто-то прошептал, что отец её, может, и не пропал, а сбежал, бросив дочь одну. А она, заковав сердце, всю жизнь несла этот крест. И только детям, чужим да невинным, отдала всё, что копила… Вот и думай теперь, о чём молчала эта каменная баба. Может, настоящая доброта и не нуждается в словах.