Яблоки на снегу…

Давно это было, ещё при мне старожилы вспоминали, как на окраине Ярославля, на самом краю густого соснового бора, там, где вековые деревья нависали над избами, жил некогда Прокофий Павлович Кузьмин. Мужик был кремень, породистый, могучий, нас в округе таких поискать.

Всю свою жизнь Прокофий лесничеством занимался каждую сосну знал, каждую тропу, по которой звери ходили, а сыскать у него что-то в лесу дороже было, чем у любого городского чиновника купить. Его руки, широкие, с узлами, словно обросшие корой, навеки впитали запах смолы и работы, а сердце Сердце, казалось, с того же дуба, что у его бани порог, тяжёлое, основательное, но черствоватое.

Тридцать лет жили они с Татьяной Семёновной, душа в душу, пара загляденье: ликом влюблённых молодца и ладной хозяйки. До сих пор помню, бывало, проходишь к вечеру мимо их избы, а на крыльце свет струится, Прокофий гармонику перебирает, да Татьяна ему подпевает всё у них ладно, по-русски слаженно, заслушаешься. Дом стоял у них нарядный: резные ставни голубые, как глаза Татьяны, двор аккуратный, палисадник весь в мальвах и ромашках, на огороде ни сорной былинки не сыскать.

Я хорошо помню, как сад у дома растили. Прокофий яму копает, землю рыхлит, тяжёлую, сыроватую, а Татьяна молоденькую яблоню придержит, корешки расправит нежно, словно косу дочери заплетает, всё приговаривала: “Растите на радость, скрасите нам старость, детворе на счастье”. А Прокофий улыбался светло так он больше уже никогда не улыбался. Яблоневый сад у них, что ни весна, белым снегом цвёл, а к осени на яблоки медовые и весь посёлок сбегался.

Только счастье их оборвалось резко. Унесла болезнь Татьяну Семёновну за один сезон истаяла, как свеча на ветру, ушла тихо, во сне, руку мужа держала. Прокофий почернел тогда от тоски слезинки ни одной не выпустил, ведь мужику такое не пристало; только ночью зубы скрипел да за ночь весь поседел словно снегом его голову укутало.

Остался Прокофий с одной дочерью поздней, Варварой. И стала она для него отрадой последней, звёздочкой на холодном небе. Души он в ней не чаял, берег, как зеницу ока, но по-своему, по-русски, сдержанно. Строгость его была медвежья: лишнего не позволит, к людям не пустит, всё оберегал от ветра и неурядиц. До дрожи он боялся вдруг её жизнь, как мать, уведёт, и останется, не дай бог, совсем один. Этот страх и сгубил его душу стал держать дочь в ежовых рукавицах, чрезмерно опекать.

Варвара, надежда ты моя, скажет, ладонь на плечо положит крепко, вырастешь, хозяйкой будешь, этот дом твой. Не отпущу я тебя, милая, в город чужой там люди злые, там обидят, там волки человеческие.

Выросла Варвара краса. Коса золотая, тяжёлая, до пояса, глаза голубые вылитый отец. Голос бы у неё заиграет песню, зальётся мужики на покосах косы на землю бросали, а бабушки от её песен слёзы утирали в мать вся пошла, только ещё звонче. Дар у Варвары был от Бога мечтала она стать певицей, в Москву поступать, к учёбе тянулась; нотную тетрадь грызла по ночам, старые пластинки до дыр слушала на отцовском патефоне.

А Прокофий по-своему, деревенскому размышлял: “Своё сыроежка ищет под осиной”. Город для него чудище несусветное, сожжёт, съест, а потом и не выплюнет. “Зачем тебе, доченька, такая жизнь? ворчал. Вон Петр тракторист парень славный, работящий, дом строит, с ним и счастье найдёшь. В артистки хошь стыд один!”

И настал тот самый, промозглый октябрьский вечер когда Варя, с детства тихая, вдруг, будто буря лесная, восстала. Чемоданчик фанерный собралась да к двери пошла. Прокофий тогда так разъярися, орал, проклинал, дверь гордо захлопнул.

Уходи! ревел. Нет больше у меня дочери! Умерла!

Когда Варя ушла под дождём, он сгоряча топор взял и хрясь! воткнул в крыльцо, щепки разлетелись по двору, как капли крови. Сел тогда один, глядел в окно: никого.

Год за годом шли. Двенадцать лет промчалось дети в округе выросли, кто женился, кто на службу ушёл, а дом Прокофия стоял опустевший, яблоневый сад бушевал одичавший, а топор в крыльце сгнил и ржавой прорезью зиял.

Однажды, в лютый ноябрьский мороз, когда снега ещё не легли, а земля уже скрипела от холода, вечерело Я, Евдокия Терентьевна, тогда ещё фельдшером работала: прохожу мимо а у Прокофия из трубы совсем дыму не видно. В избе у него холод ледяной, воды в ведре толстенный лёд. Пса старого, Жучку, из будки даже не выглянуло.

Вхожу Прокофий лежит под телогрейкой, весь дрожит, глаза мутные, не узнаёт никого, бредит Татьяну зовёт, дочь ищет. Я сразу поняла: горячка, воспаление. Домой я той ночью не пошла осталась: печку топила, уколы делала, следила.

Крепкий ведь мужик был, и ночью к утру немного полегчало. Открыл глаза, ко мне обратился:

Евдокия, я ведь её каждый божий день ждал с утра в окно смотрел, ночью прислушивался не услышится ли скрип калитки.

Знаю, Прокофий Павлович, сказала я. А она ведь тебе письма писала. А почтальонша Клавдия всё прятала жалко её было.

Письма?! Где же они!?

Утром я головой по почте Клавдия дала коробку писем, всю жизнь, как в зеркало, Прокофий в них пересмотрел Слёзы катятся, чернила размывают, старику всё прощается внуки на снимках, Варя, муж у неё, дом городской… У одного письма телефон обрывками записан, часть потерялось. Вроде бы адрес есть да город не маленький, Петербург.

Я к соседскому парню Василию он у матери в гости приехал, всей улицей знали: толковый, за компьютер дружит. Сели, стали искать в “Одноклассниках” и нашли Варвару! В профиле написано: “Скучаю по родине”. Пишем: “Варя, твой отец тяжело болен, отзовись!”

Час ждали, другой… Интернет ни шатко ни валко, но ночью пришёл ответ и телефон.

Звоним. Муж взял трубку, голос тяжелый.

Алло? Кто говорит?

Прокофий задыхался, еле выговорил: Это… отец Варвари…

Тишина. Затем женский голос:

Варя, возьми трубку!

Папа, голос её дрожит.

Жива только и смог сказать.

Что случилось, папа?

Помираю я… Виноват был перед тобой Увидеть бы разок, прости если сможешь.

Она молчала, потом спросила:

Сколько лет прошло, сколько писем в пустоту Не знаю, смогу ли

Просто знай любил я как мог.

Мы приедем, ответила после паузы и повесила трубку.

Прокофий опешил, не радость страх, облегчение.

Придут, сказал. Долг выполнят. Простят ли Богу ведомо.

Я деревню на ноги подняла, дом вычистили, всё обновили. Утро встречи подъехала старая “Лада”, из салона вышли Варя, муж её Андрей Петрович, двое детей. Прокофий на крыльце, с шапкой в руках. Варя смотрит слёзы на глазах, боли больше чем радости. Подошла, обняли друг друга тихо, он прижался к её шубе, еле дышит.

В доме напряжение дети ютятся у матери, муж строг, Варя на столе руку держит. Прокофий рюмку налил, склонил голову.

Спасибо что приехали, не ждал, но всё ж ждал Всю жизнь проклял без вас.

Андрей молча, тяжело, поднял рюмку:

Для своей жены места себе не находил. Она добрая очень Но пришли, значит, можем новый лист начать. Будем жить.

Младший внук, Славка, спросил наивно:

Дед, а топор тот, про который мама рассказывала где?

Варя окликнула: Славик, ешь молча!

Прокофий усмехнулся:

Сгнил топор, внучек. Сгнила и злость. Завтра в лес тебя свожу покажу, как жизнь продолжается.

Лёд таял медленно. Три дня смолкших слов, новизны, неловкости. На третий вечер Варя ко мне зашла, глаза покрасневшие.

Евдокия Терентьевна, шепчет, дайте что-нибудь от сердца: не могу я… Тяжела тоска.

Налила я ей чаю с душицей.

Не можешь простить?

Не могу забыть всё сердце сжимается, как вспоминаю прощание, слова страшные. Хотела высказать, всё что накопилось Не смогла. Увидела: сам себя он уже покарал, эти годы жил в собственной клетке. Зачем мне добивать?

Вот это по-русски, милая, сказала я. Прощение не значит забыть, но значит понять и пожалеть.

Варя улыбнулась насквозь снятая боль.

Сегодня утром увидела: папа Славке валенки сушит на печке, рукой проверяет, не горячо как мне в детстве. И отпустило меня… Может, получится рану залечить.

Через неделю Варя с семьёй уехала, но пообещали вернуться летом. И сдержали слово.

Летом Прокофий будто помолодел. Яблоневый сад очистил, в порядок привёл. А яблони, что уже считались одичавшими, вдруг покрылись цветом белоснежным как снег на закате.

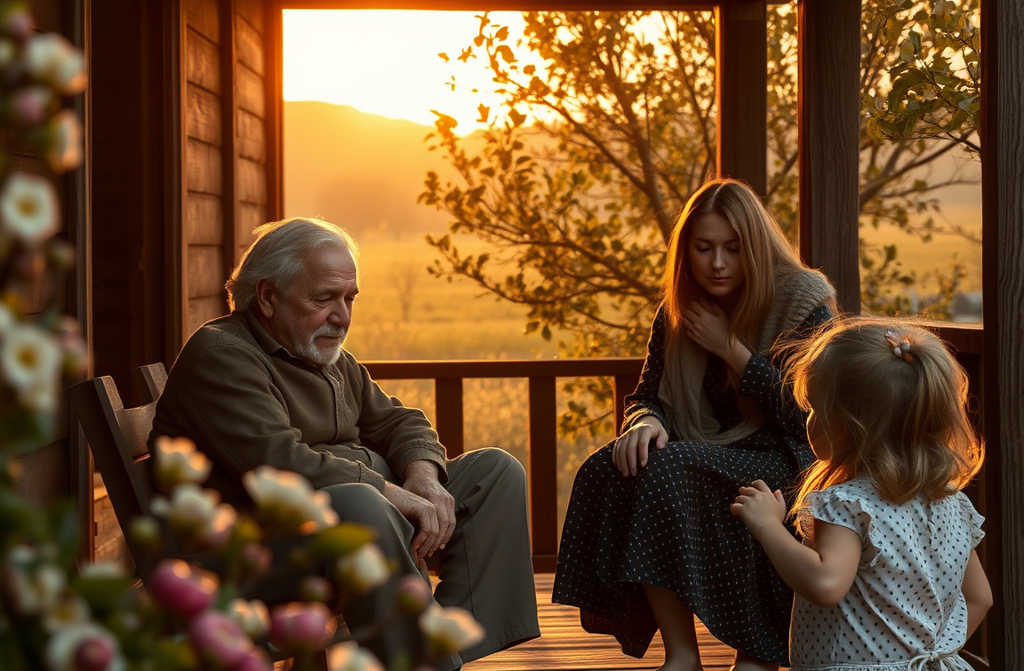

Проходя как-то вечером мимо, вижу сидят они с Варварой на крыльце, плечом к плечу. Молча на закат глядят, внучка Маруся по двору бегает, венок из ромашек плетёт.

Прокофий помахал мне рукой, лицо у него спокойное, светлое, будто всё нехорошее растворилось. Варя улыбнулась, в глазах грусть, но злости больше нет.

Евдокия Терентьевна! позвал Прокофий. Заходи на чай, Варвара повидло сварила, яблочное янтарное, прозрачное!

Я зашла. Пили мы чай на веранде, аромат яблок по воздуху, лето кружит в душе.

Говорят, склеить разбитую чашку можно. Трещина останется, но чай в ней горячее и душистее. Потому что теперь каждая капля дороже новой, потому что живут бережнее.

А жизнь, она короткая, как зимний день на Руси. Только оглянешься уже вечер. Всё думаешь: “Потом позвоню, потом прощу, потом поеду”. А “потом” не всегда случается. Дом может остыть, а почтовый ящик останется пустым.

Вот так на снегу когда-то лежали яблоки и, казалось, могли бы сгнить без внимания. Но стоило кому-то поднять, согреть, как опять вкус жизни возвращается и в доме, и в сердце.